Por: Gustavo Masso

A pesar del tiempo transcurrido, veintitantos años, a mucha gente todavía se le enchina el cuerito (o se le encuera el chinito) cuando escucha estas palabras: sesenta y ocho y Tlatelolco. Y fíjate que para mí ambas cosas fueron, cuando menos en aquel año, asunto cotidiano.

Vivir el sesenta y ocho en Tlatelolco: eso era, como dice un cuate nuestro, chiflar comiendo pinole en la tormenta y no mojarse.

La mera verdad, yo entonces estaba chamaco. Había logrado, casi a tropezones, terminar la secundaria y no acababa por decidirme a comenzar la prepa. Flotaba sabrosamente en esa pausa en que ni se es estudiante ni se puede asegurar que ya se ha vuelto uno un pinche vago. Descubría el mundo y lo miraba con los ojos pelones por el asombro. Y descubría también, aunque no viene orita al caso, a las mujeres.

Tlatelolco, o cuando menos nuestra sección, estaba entonces casi nuevo. Los jardines todavía lucían limpiecitos. El club estaba flamante: con teatro, gimnasio, alberca y toda la cosa. En el cine de la Unidad, que acababa de inaugurarse, se proyectaba (salvajemente premonitoria) La trampa. Los edificios, quién iba a pensarlo, habían aguantado ya dos que tres temblores e incluso, el Tamaulipas, un incendio en la fachada. ¿Te acuerdas cómo ardían las marcolitas?

Por aquellos días, más o menos a mediados de año, me pasaba el tiempo haraganeando, rascándome la panza, asoleándome en mi gloriosa inconsciencia. Andaba por todos lados con el radio de transistores, mi radito, pegado a la oreja. Ya ves que todavía no se inventaban los dichosos walkman. El sargento Pimienta, que había sido todo un acontecimiento, ya iba de salida y el Album Blanco sonaba a todas horas. Lo mejor era tumbarse con los cuates en el pastito del club a oír música y ver broncearse a las chamacas.

Una mañana, luminosa y memorable, nos rompieron el encanto. Desde muy temprano hubo mucho movimiento en el teatro Antonio Caso, el club y sus alrededores. Entraban y salían los empleados trayendo sillas, mesas y equipos de sonido. Limpiaban los pasillos y los andadores o cuando menos les daban su manita de gato. Hasta los bomberos vinieron con sus grandes escaleras a cambiar los focos de los postes y a lavar a manguerazos las paredes y los pisos. Los vecinos andaban curioseando. Decían que iba a venir el Presidente a inaugurar no sé qué obras. Llegaron unos monos corpulentos y trajeados. Ya ves que entonces todavía no se les decía guaruras. Nos sacaron y cerraron el club. Nosotros, medio enojadones pero también intrigados, nos quedamos a mirarlos pegados a las rejas.

Andaban estos cuates como locos revisando todo. Se subían a las azoteas, volteaban los botes de basura, esculcaban hasta detrás de los arbustos y entre las ramas de los árboles. Me acuerdo de uno grandote y canoso que parecía el jefe. No paraba de hablar por el woki toki, y al mismo tiempo dirigía a los demás.

No se le iba una a este cuate. Andaba muy ojo avisor o, como decíamos antes, muy avispa. Pero era re mandón el jijo. Que bárranme todas las hojas. Que píntenme bien ese pasto seco que está muy amarillo. No, si eran unos faramalleros, te digo. Hasta pintaban de verde el pasto, imagínate.

En una de esas, en que estaba el chango este agitando unos arbustos, que le sale una ratota. Pero de las gordas y bien dadas. El jefazo pegó un brinco por la sorpresa y cuando quiso reaccionar, ya la rata se había metido en un hoyo, al pie de unos arbolitos, justo a un lado del andador principal.

A ver Godínez, dijo el canoso, tráigase una manguera. Vamos a ahogar esa rata. No nos vaya a dar un susto cuando llegue el señor Presidente.

Godínez, que era un tipo chaparrito pero fornido, pelado al rape en aquellos tiempos de melenas, se trajo la manguera de presión del carro de bomberos y la metió en el agujero.

Era un momento interesante. Los trabajadores se acercaron a mirar. En las afueras del club los curiosos se arremolinaban, y yo hasta me había trepado a las rejas para ver mejor. Rodeado por todos sus tiras, el jefe dirigía la maniobra de exterminio.

Listo. ¡Suéltenla!, dijo por el transmisor y en el camión se puso en marcha la bomba.

¡Y que empiezan a brotar en todos los jardines chingos y chingos de ratas empapadas! En muchos lados se abrieron surtidores de agua y las gentes, medio mojadas, corrían enloquecidas, más bien en situación de echar desmadre. Yo, a punto de caerme, me desbarataba de risa encima de mi reja.

Los tiras, escandalizados ante la invasión de ratas, sacaron tamaños pistolones. Pero ya el canoso, por esta vez, reaccionaba a tiempo. ¡No disparen, pendejos, no disparen! Algún alma compasiva apagó por fin la bomba. Y ai tienes a los futuros guaruras chorreando agua y persiguiendo con palos a las ratas. No, si estuvo cagadísimo.

Jefe, dijo Godínez nervioso, falta media hora para que llegue el Señor. ¡Carajo!, gritó impotente el mandamás. ¿Qué estoy rodeado de puros ineptos? Miraba angustiado para todos lados hasta que nos descubrió. ¡A ver, muchachos!, dijo sacando la cartera, enseñando varios billetes mojados, ¡diez pesos por cada rata muerta, órale diez pesotes! ¡Abranles la reja a los muchachos!

Pa pronto pusimos manos a la obra. Y es que diez pesos era buena lana en esos tiempos. Al ratito estaba medio Tlatelolco, toda la chaviza, matando ratas a lo bestia. Había que corretearlas por los largos andadores hasta Reforma que es por donde llegaría la comitiva. Así que mientras se formaba un montón inmenso, no había modo de comprobar si todos eran roedores locales. Creo que incluso desde el cercano Tepito llegaron cuates a traficar con ratas ajenas.

Te diré algo a favor del grandote canoso, el tira mayor: a todo mundo pagó escrupulosamente, rata matada rata pagada, hasta vaciar su cartera. Siempre me quedó una duda. Todavía hoy me lo pregunto. ¿Habrá anotado en su cuenta de gastos la compra de quinientas ratas?

Llévense de aquí esta mierda, ordenó al final y suspiró aliviado. Sus canchanchanes metieron en costales los cadáveres peludos y despanzurrados justo cuando llegaba, rodeado por su séquito, el Mandatario.

Era este un hombre malhumorado y ceñudo.

Ya comenzaba el verano. La atmósfera estaba quieta y pesada. Se hablaba mucho de un Ché al que habían matado hacía unos meses. Los Beatles moraban en las cumbres, con la cabeza perdida entre las nubes. Se aproximaba la Olimpiada. Comenzaba a hacer calor. En Tlatelolco la vida simplemente continuaba.

Cuento: Gustavo Masso©

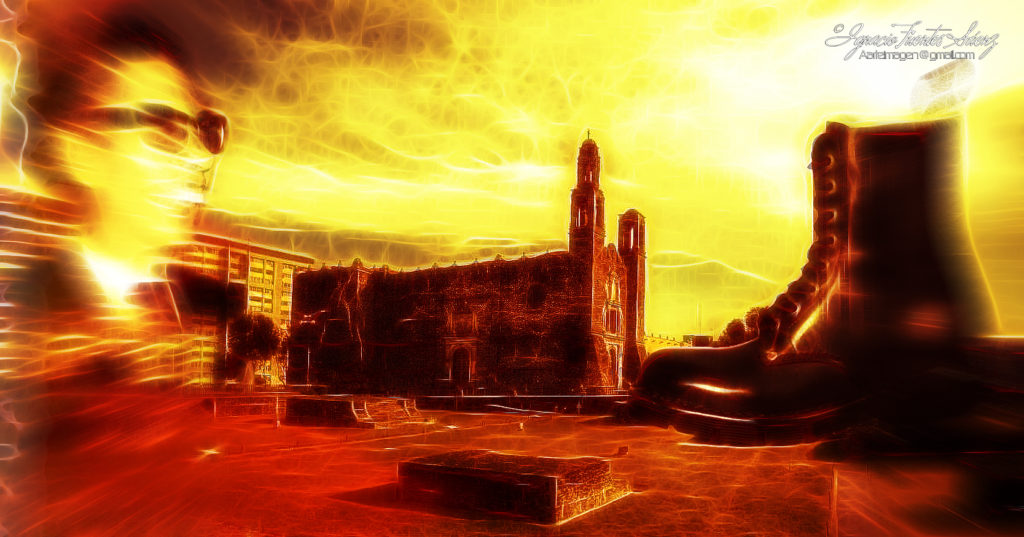

Ilustraciones: Portada: Gustavo Masso©

Final:Ig Fonts©